Prologo

Un libretto piccolo piccolo, sia di formato che di spessore, ecco come mi si è presentato “L’Anello di Wagner” di Giorgio Pestelli (Donzelli editore, 2018). L’idea di immergermi nella sua lettura mi veniva sollecitata dalla passione per le storie e per i miti e da un ricordo lontano che legava i miti e le trame di opere liriche. Intorno ai dodici anni mi capitava spesso di andare a casa di una compagna di scuola, la cui nonna era “la prima arpa” dell’orchestra del Maggio. Una casa piena di spartiti, dunque, un pianoforte a mezza coda e, naturalmente, l’arpa. Quella famiglia era destinata ad avere un ruolo fondamentale nella vita di mia madre, ma questo ancora non lo sapevo.

Sapevo, però, che la mia amica aveva un libro molto voluminoso, dalla copertina rigida (quasi legnosa) nera e che in quel libro erano condensate le trame di TUTTE le opere liriche mai composte. Io leggevo i riassunti con lo stesso spirito entusiasta con cui bevevo le pagine di “Dèi ed eroi della Mitologia”: una serie di libri dedicati alla mitologia greca, romana, egizia, vichinga, che leggevo con avidità.

All’epoca non potevo cogliere il legame sotteso ai tanti, diversi racconti. Ma avvertivo il fascino di quelle vicende così remote e allo stesso tempo così familiari.

Atto Primo – scena di natura

È stato dunque un moto di nostalgia che mi ha portato ad aprire il libro di Pestelli. Ma quello che ho trovato è andato ben oltre ogni aspettativa: una vera e propria guida alla tetralogia, dove si ha la sensazione di aggirarsi indisturbati tra gli orchestrali e di leggere le scene direttamente sui loro strumenti. Ecco un esempio che spero spiegherà meglio ciò che intendo:

Anche la Walkiria incomincia con una entusiasmante “scena di natura”, un preludio in cui infuria una tempesta, fenomeno naturale presente in ogni atto dell’opera (…) le ottave ribattute sul pianoforte dalla mano destra diventano in Wagner un tremolo all’ottava, sempre su doppie corde, di violini secondi e viole sulla nota Re prolungato per 60 battute, rombo che cresce e diminuisce come le ventate e gli scrosci (…)

Pestelli, L’Anello di Wagner, pag.80

E così, in men che non si dica, mi sono trovata a leggere la preziosa guida davanti a un video recuperato su youtube, che riproduceva di volta in volta un’opera della tetralogia. Ho potuto seguire le fasi della composizione wagneriana, ma soprattutto introdurmi nel pensiero di Wagner, nella testa di Wotan, nel cuore di Brünnhilde, nell’animo di Siegfried, nel ghigno di Alberich, negli spruzzi delle Ondine.

Grazie alla guida sapiente e gentile di Giorgio Pestelli mi sono commossa. Ho ascoltato il dolore di un padre e di una figlia; ho guardato l’ingenuità di Siegfried e ne ho provato pietà. Ho ascoltato le voci delle Walkirie e ho intuito il loro dramma di figlie e dee, ho ascoltato la frivolezza delle Ondine e ne ho inteso la pericolosa lusinga, ho ascoltato la gravità delle Norne e ne ho compreso la disperazione.

Atto secondo – miti a confronto

Non sono in grado di elaborare qui un’analisi delle suggestioni classiche che Wagner ha utilizzato come riferimenti, anzi rimando volentieri non solo alla trattazione di Pestelli ma anche alla ricca bibliografia che l’autore produce. Wagner ha voluto mettere in musica una saga che riprendesse la tradizione celtica e i miti del Walhalla, seguendo una prima forte influenza folklorica: non dimentichiamoci che la stesura della tetralogia è stata molto lunga (forse già a partire dal 1849, fino alla prima rappresentazione nel 1876) ed è iniziata con la figura di Siegfried e con un richiamo ad alcune fiabe tedesche a cui il lavoro certosino dei fratelli Grimm aveva dato dignità letteraria. Siegfried era il personaggio più adatto, tra l’altro, a rappresentare anche molte istanze politiche che negli anni quaranta e cinquanta dell’800 stavano facendo letteralmente esplodere l’Europa.

Scena prima: Herda

Tuttavia, la figura della Madre Terra che dialoga con Wotan sull’ineluttabilità degli oracoli, mi ha risvegliato la memoria di Themis, personaggio primordiale del mito greco, presente a Dodona, il sito oracolare sacro a Zeus, con un tempio, ma anche a Delfi, dove Pseudo Apollodoro (Biblioteca 1.22) la ricorda oracolo originario ben prima dell’avvento di Apollo e dove Pausania (Periegesi della Grecia 10.3.5) ci dice che Gea, la versione greca della Madre Terra, era solita pronunciare oracoli.

Scena seconda: Walkirie e Ondine

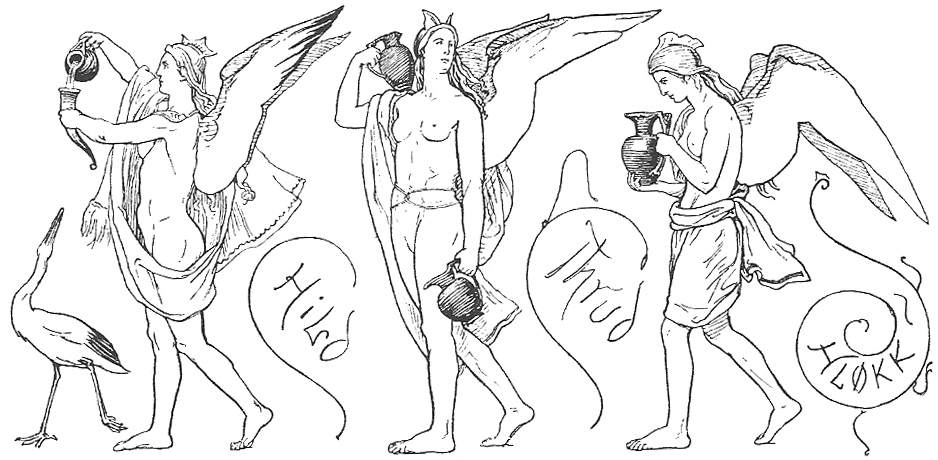

Le Walkirie, antiche divinità acquatiche che nel Völundarkviða (Wolundar), che fa parte della vecchia Edda, sono ritratte nell’atto di spogliarsi delle piume di cigno e bagnarsi come giovani dee sulle rive di fiumi che attraversano fitte foreste. Le Walkirie, che sottraggono gli eroi dal campo di battaglia, eroi nordici che però condividono con i giovani greci e romani la condizione di nympholeptoi, cioè di rapiti dalle ninfe verso una vita non più vita, ma non per questo meno degna di essere cantata.

Con le Ondine il percorso è più breve: le figlie del Reno o del Re dei mari, gli esseri elementali studiati da Paracelso, sono solo una ennesima versione di quella piacevole paura, di quel brivido che ogni ragazzo, dalle rive dell’Ilisso alle sponde del Reno, sperava di provare almeno una volta nella vita. Con il pensiero vado a Hylas e ai versi che Teocrito dedica alla sua morte prematura:

In mezzo all’acqua danzavano le Ninfe, le Ninfe insonni, dee tremende ai contadini, Eunice e Malis e Nichea, che ha la primavera nello sguardo. Il fanciullo accostò all’acqua la sua grande brocca per attingere: subito tutte gli afferrano la mano, perché a tutte il tenero seno palpitava d’amore per il ragazzo argivo. Cadde di colpo nell’acqua nera (…)

Teocrito, Idillio XIII, vv. 43-49 (ed. Oscar Mondadori 1991, traduzione Marina Cavalli)

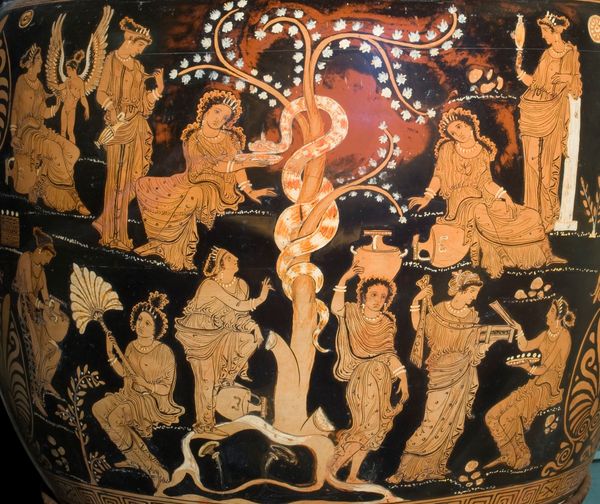

Scena terza: un drago e il suo oro

Ma le Ondine di Wagner proteggono un tesoro vero, una quantità d’oro degna di ripagare la grande opera del Walhalla. Quel tesoro, e l’anello che verrà maledetto, finirà tra gli artigli di un drago e come non pensare a quello che è forse il più antico drago guardiano d’oro nella storia del mito? Ladone, così lo chiama Esiodo nella Teogonia (v. 333) è il drakon che avvolge le proprie spire attorno all’albero dei pomi d’oro, quello del giardino delle Esperidi.

Atto terzo – l’artista

Immergermi nella tetralogia è stato come aprire uno dopo l’altro i libri più antichi delle storie degli dèi e dei mortali, uomini e donne sconvolti dalle azioni di divinità che agiscono in preda alle emozioni più violente. Mentre un destino imperscrutabile avvolge tutto e tutti, gli esseri mortali parlano con gli dèi, si innamorano di loro, li odiano, li combattono, scendono a patti con loro, li seguono fino alla completa distruzione.

E mentre i gorghi del Reno luccicavano invitanti, ecco che mi sono imbattuta in un altro fenomeno, una meteora, per così dire, che rischiara l’universo creato da Wagner: Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949).

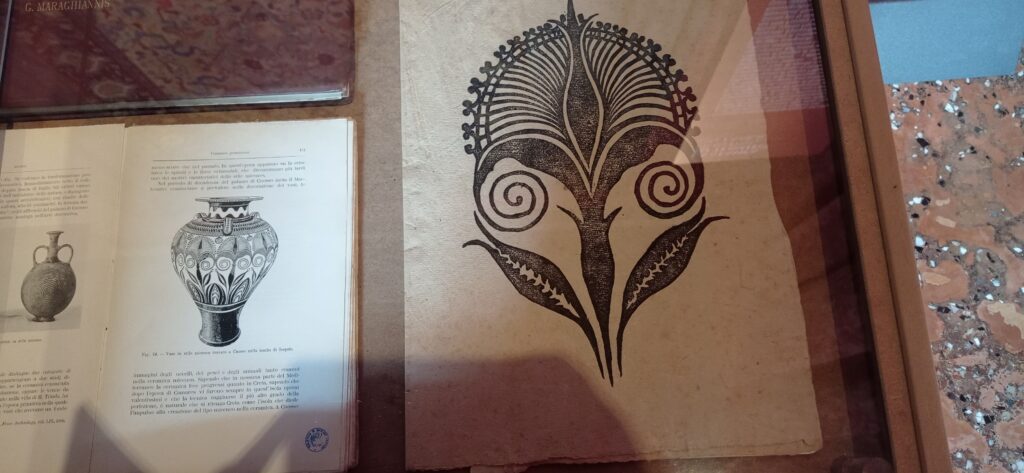

L’artista spagnolo mi incuriosisce da alcuni anni: prima sono stati i suoi quadri, dai chiaroscuri quasi violenti, drammatici e molto mediterranei; poi sono state le sue stoffe, stampate con motivi attinti dalle decorazioni vascolari e dagli affreschi che Sir Arthur Evans stava riportando alla luce tra le aride zolle di Cnossos a Creta proprio in quegli anni.

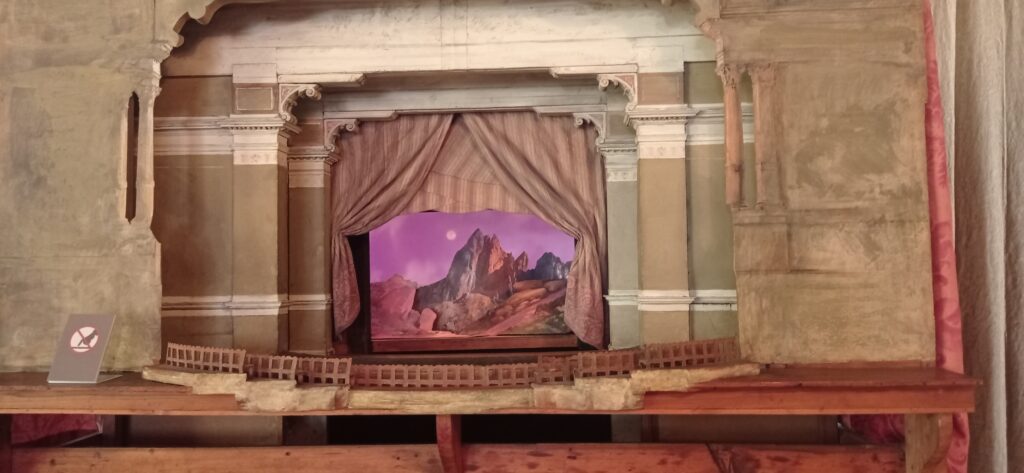

A poco a poco ho cominciato a guardare più da vicino questo artista geniale, che sembra avere avuto una passione per la sperimentazione e la contaminazione di generi e di tecniche. La tecnica della stampa, l’arte tessile e l’archeologia, ma anche le applicazioni pratiche dell’elettricità, l’arte scenografica e…la tetralogia!

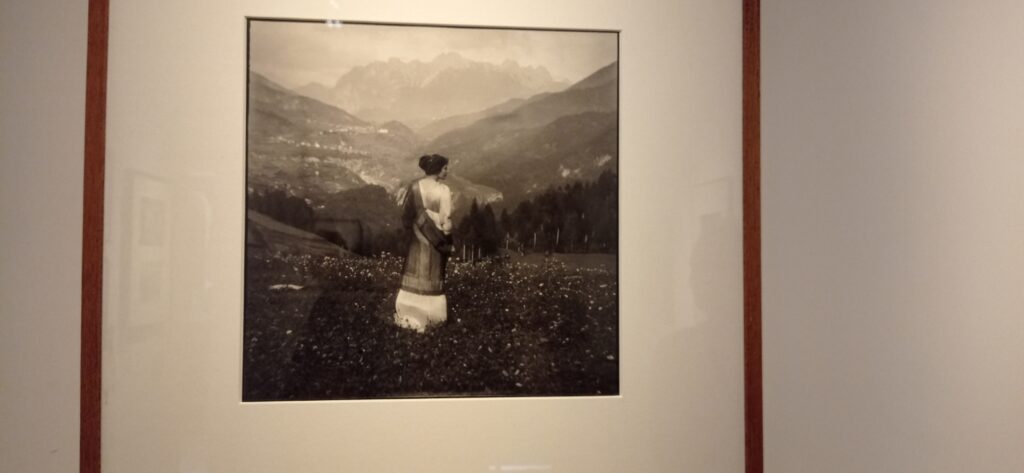

Una delle passioni di Fortuny è infatti proprio l’opera di Wagner e sono infatti sue alcune delle immagini più iconiche dei personaggi e delle scene della saga nibelunga.

Non credo di aver visto una immagine più struggente: si tratta di Siegliende e Siegmund, fratelli separati alla nascita, figli di Wotan, perdutamente innamorati l’uno dell’altra e genitori di Siegfried. La spada di Siegmund, che scandirà i momenti salienti della saga, annuncia una fine tragica, ma il loro abbraccio sembra quasi di poterlo toccare. foto mia.

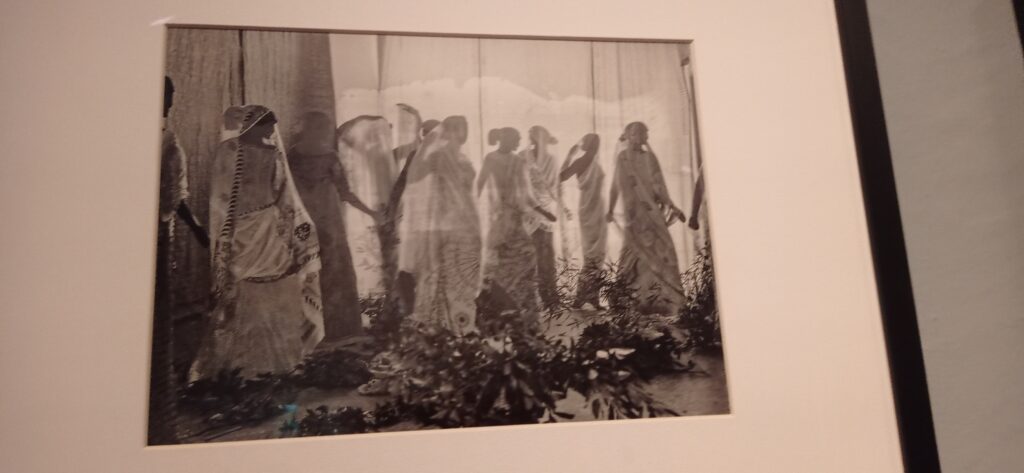

Visitando la casa-atelier museo di Fortuny e della moglie Henriette Negrin (musa preziosa e collaboratrice molto attiva) a Venezia, scopro che l’artista aveva anche messo a punto un innovativo sistema per illuminare i fondali e creare profondità di paesaggi nel teatro di Bayreuth. Questa cittadina bavarese era stata scelta da Wagner per realizzare un teatro costruito espressamente per contenere la tetralogia.

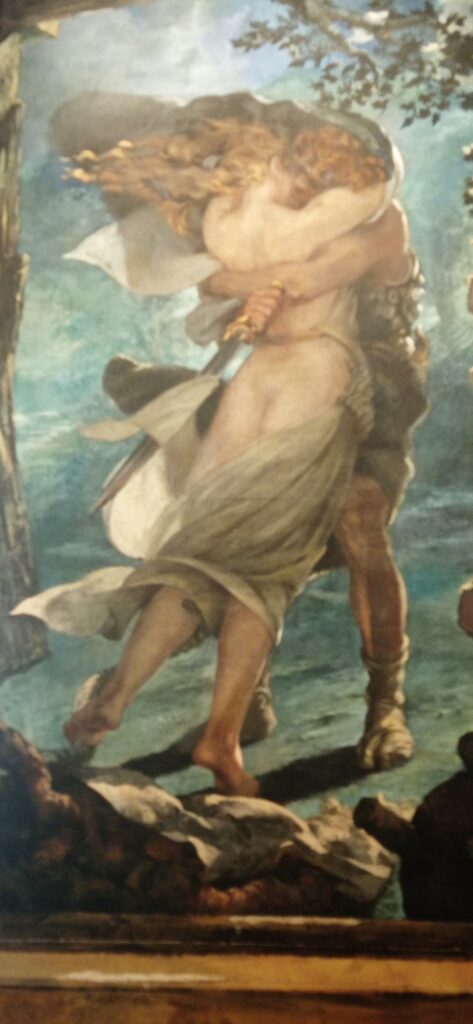

Fortuny resta ammaliato da tutti i personaggi wagneriani e infatti alcuni quadri sono dedicati anche alla vicenda di Parsifal.

“Siam del giardino gli spiriti aulenti… Cresciamo nel sole d’estate… Sii il nostro tenero amico…” anche per loro un destino da ninfe che rapiscono eroi. foto mia nel museo Fortuny

Epilogo

Queste mie riflessioni sono uscite qui sul blog perché … non ne potevano fare a meno. Ho ceduto alla loro insistenza e, per quanto si tratti ancora di abbozzi, ho deciso comunque di mettere nero su bianco le tante suggestioni suscitate dalla lettura della tetralogia wagneriana attraverso la guida di Giorgio Pestelli.

Ho dovuto, in qualche maniera, cominciare ad affrontare il cipiglio di Brünnhilde e la svagatezza di Siegfried o le risate argentine delle Ondine.

Ma in effetti mi piace immaginarmi nel giardino d’inverno di Fortuny, circondata da stoffe e damaschi, avvolta in profumi speziati. Vorrei provare a seguire il pennello mentre crea le ombre che minacciano i fratelli abbracciati, oppure scorgere sul volto del pittore un sorriso, un lampo nello sguardo, mentre immerge le Ondine nella luce…